紅光溝里種下“航天夢”

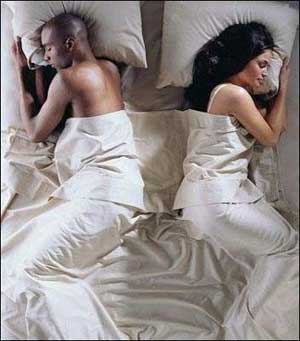

我國姿態控制發動機創始人傅永貴在“三線”建設期間用于實驗的“廁所”實驗室。西北工業大學宣傳部供圖

4月的紅光溝正處于萬物萌發的季節,遠遠望去,一團團或粉或白的花樹點綴著滿目的翠色,頗有幾分野趣。若僅看 “顏值”,這里似乎和其他山溝無太大區別,甚至略顯遜色。

可這是個不容小覷的山溝,它位于陜西省鳳縣,是航天科技集團六院的前身——“067”基地所在地。這里曾為我國兩彈一星、載人航天等重大工程提供了強大動力,被稱為航天“原動力”的起源地。4月12日至13日,在第四個“中國航天日”來臨之前,這個寂靜的小山溝迎來了一批“特殊”的客人——西北工業大學與航天科技集團6院共同組織的百余位師生和青年團員,到此“追夢赤子心,溯源航天情”。

紅光溝里感悟“航天魂”

出發那天,春雨淅淅瀝瀝,大巴車盤山而行。歷經近6個小時,西北工業大學的師生及航天科技集團六院科研人員才抵達紅光溝。雨后的紅光溝明凈清麗,可溝里殘破的老廠房卻已不復當年。青磚墻體上,50多年前嵌入的“自力更生 艱苦奮斗”等標語還清晰可見,透過破碎的玻璃窗向屋里望去,黑黢黢的空間里似乎寫滿了故事。

上世紀六七十年代,我國開展了一場以戰備為中心的大規模基礎建設。因為建設的地點主要位于被稱為“三線”的廣大中西部地區,因此這場建設被稱為“三線建設”。而紅光溝,正是“三線建設”的一個縮影。

若把時間再往前推50年,這個寂靜的山溝,當年還是熱火朝天的“067”基地。天南地北的科學家來到這里,動手搭建茅草屋作為宿舍,一磚一瓦地蓋廠房。

83歲的傅永貴,此次堅持來到這里,為這群95后、00后講述自己親歷的崢嶸歲月。他和同事曾在這里研發出中國第一臺姿態控制發動機。這臺發動機“出身不凡”,在運載火箭等各類航天器上都有廣泛應用,當時曾被幽默的三線建設者稱為“廁所發動機”。

1968年,32歲的傅永貴“進溝”,用一處廁所改建起自己的實驗基地。其中一側是觀察室,另一側是實驗室。他在中間的隔斷墻上打了一個孔用來觀察,但由于觀察孔的密封性不好,傅永貴和同事們經常被試驗產生的廢氣熏得頭暈腦脹。

當地的村民回憶,當年也不知道這批人究竟在搞什么,只是半夜總能聽到從“廁所”里發出“噗噗噗”的聲音,這個聲音持續了7年。7年間,傅永貴在這個約10平方米的“廁所”試驗了200多臺次的試驗件,進行了數十萬次的啟動、關機測試,最終才將這臺珍貴的姿態控制發動機研制成功。

如今,這間“廁所”實驗室旁雜草叢生,途經的小橋不見了蹤影,當年傅永貴撿核桃的那棵樹也早已枯萎。但附近,后來種下的楊樹挺拔筆直,已經有碗口粗。

讓西北工業大學大二學生陳宜煒印象深刻的是,盡管去“廁所”實驗室的路泥濘坎坷,但白發蒼蒼的傅永貴卻很堅決地推開了每一個想要攙扶他的人。傅永貴總說“我有勁兒”,親自來這里也是他的堅持,“自己老了,能多發份光和熱就多發些,能多影響一個人是一個人”。

“想必當年,支撐傅永貴老師在缺衣少食、設備簡陋的情況下,毅然改造‘廁所’實驗室研發出中國第一臺姿控發動機的,也是這樣一股力量吧!”陳宜煒說。

除了“廁所”實驗室,西北工業大學師生還重走了試車臺、58車間、11所試驗區等“三線”航天人曾經踏足的土地。面對如今早已廢棄的工廠、破敗的實驗室,想象著被洪水侵擾、受累于物資困乏的科研生產生活……在這沖突中堅守初心的航天人就更加難能可貴。

西北工業大學碩士研究生王宇說,突然體會到了“哪有什么歲月靜好,不過是有人替你負重前行”這句話的含義,“我們真的要珍惜老一輩人用熱血和汗水換來的今天”。

河口鎮上放飛“航天夢”

“5,4,3,2,1——發射!”

從距離紅光溝約5公里的河口鎮中心小學,一個個水火箭、固體小火箭嗖嗖地躥上天。這些火箭的制作者——河口鎮中心小學近百名學生頓時一片歡呼聲。

這是西北工業大學航天科普志愿者服務隊為這里的小學生帶來的航天科普課。“老一輩航天人給我們‘科普’,我們也要將這種航天精神傳遞到小朋友中去。”航天科普志愿者服務隊現任隊長陳宜煒說。

這堂持續了近3個小時的課,志愿者們卻花了一周的時間準備。他們不僅給小學生科普了很多航天知識,還現場教學制作水火箭。孩子們爭先恐后地領取制作材料,兩個普通的礦泉水瓶、膠帶、紙板。在志愿者的引導下,僅用半個小時,便拼裝出了他們的“黑科技”。

看著自己親手制作的水火箭“砰”地一聲在空中劃過一道弧線時,五年級學生徐晨玉興奮地跳了起來。

她說,在那一刻,自己更堅定了當科學家的夢想。“以前覺得這樣的夢想離我挺遙遠的……但今天,當我發現用個塑料瓶就能造火箭,當科學家的夢就也沒那么遠了吧!”她告訴記者,以后想要“多看書,多長知識,為夢想而努力,做個追夢人”。

像這樣的航天科普志愿者服務,西北工業大學學生已經堅持了16年。幾乎每年暑假,都會有學生深入寧夏等地的偏遠農村、學校進行航天科普活動。

在近兩年時間,陳宜煒已經參加了17次航天科普活動。在他看來,科普并不是一定要傳授多少航天知識,更重要的是,在更多的人心中種下航天的“種子”。

去年,西北工業大學航天科普志愿者服務隊招新時,突然有位新生特地找來報名。陳宜煒問他為什么想參加?他激動地說,自己來自寧夏,6年前在學校聽了西北工業大學的航天科普課,才選擇了這里的航天學院,因此他也想加入這支志愿隊,為更多人科普。如今,這位學生已成功報名了今年暑假去寧夏農村的科普活動。

“三線”路上追溯“航天情”

紅光溝,僅僅是西北工業大學師生重走“三線”路的第一站。

接下來,西北工業大學還計劃今年帶領師生走訪航天科工集團十院061的基地、航天七院的062基地、航天四院的063基地、航天科工九院的066基地以及湖南航天管理局068基地等“三線”航天基地,追溯老一輩航天人的腳步,體會航天事業的不易。

“通過這一系列活動,我們把思政課堂開到地處‘三線’的航天基地,將航天專家請上思政講臺。這是西工大航天文化育人的掠影,更是工大創新思政教學的一個縮影。”西北工業大學航天學院院長唐碩介紹,學校希望通過這堂特殊的思政課,引導青年學子學習航天文化,感悟航天精神,進而立鴻鵠志、做奮斗者。并且,做到學思用貫通、知信行統一。

航天科技集團六院黨委副書記欒希亭也寄語新一代航天學子,“我們站在時代的風口浪尖,我們即將肩負起航天強國建設的崇高使命和歷史責任,希望大家珍惜寶貴的學習機會,撫今追昔,不忘航天報國的初心;砥礪奮進,牢記航天強國的使命,為實現中國夢、強軍夢和航天夢貢獻自己的智慧和力量。”

中國青年報·中青在線記者 孫慶玲 來源:中國青年報

- 標簽:

- 編輯:李娜

- 相關文章