古老聲腔如何煥發新時代光彩

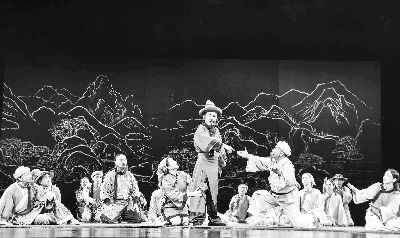

川劇《巴山秀才》劇照 黃國富 攝

以臨川文化聞名的江西撫州被稱為“中國戲曲之都”,孕育傳承了采茶戲、儺舞、海鹽腔等多種戲曲形式。這里也是明代戲曲家、文學家湯顯祖的故鄉。10月20日至11月11日,由文化和旅游部藝術司、江西省文化和旅游廳、撫州市人民政府主辦,撫州市文化和廣電新聞出版旅游局承辦的2019年全國高腔優秀劇目展演在此舉行。其間,全國有高腔劇種的11個省區,即河北、浙江、安徽、福建、江西、湖南、廣東、廣西、四川、云南、山東的17個院團的19個劇目(其中大戲5部、小戲14部)參演,生動展現了高腔劇種因表演質樸、曲詞通俗、唱腔高亢激越而形成的獨特魅力。

作為中國戲曲四大聲腔之一的高腔起源于江西弋陽,在幾百年的流變過程中,弋陽腔各分支與各地民間音樂有不同程度的結合,由此形成各地不同風格的高腔。此次展演中,四川省川劇院演出的川劇《巴山秀才》、撫州市文化藝術發展中心演出的盱河高腔鄉音版《牡丹亭》等多個劇目得到了專家和觀眾的好評。然而,高腔戲曲不景氣,也是不爭的事實。展演結束后,觀演專家代表、各參演院團負責人等進行研討,圍繞“古老聲腔文化如何更好走出去”“戲曲如何煥發新時代光彩”等話題交流心得、建言獻策。

守住根本,不忘來時路

在江西省社科院研究員龔國光看來,展演劇目中,高腔舞臺原始形態的表現形式得到了較好的體現。安徽岳西高腔保留了滾調和干唱,沒有弦索,以鑼鼓幫腔替代人聲幫腔;福建屏南四平戲無弦索,打擊樂手坐于臺中后側,和早期弋陽腔樂手坐位相似。兩側置門簾,分由男女二人打簾并兼幫腔者。“還有贛劇青陽腔《竇娥冤·斬娥》的雀步,河北炊莊高腔的嗩吶幫腔等,這些原始形態的表現形式具有重要的高腔藝術‘活性傳衍’的史料價值,千萬不能忘記。”他說。

“傳統經典劇目的成功之處在于其往往與老百姓的道德審美趣味契合,在把握正與邪、善與惡、忠與奸、真與偽的道德節點上,直指老百姓的心坎。其次,民間戲曲在提煉生活、塑造人物上都有自己的獨到之處,舞臺技巧上也有很多絕活。像贛劇折子戲《竇娥冤·斬娥》,為防止僅僅靠唱腔表演竇娥喊冤行刑的單一,借用青陽腔民間老藝人甩發、雀步、跪步等技巧。這次高腔優秀劇目展演中,川劇《巴山秀才》、柳子戲《張飛闖轅門》、湘劇《琵琶記》、浙江婺劇《古井撈釵》等都有自己非常獨到的舞臺表現形式。”東華理工大學師范學院原院長黃振林表示,傳統戲曲必須創新,但走得再遠,也不應該忘記來路。

江西省贛劇院國家一級作曲程烈清則明確建議,遵照高腔的自身規律,可以在旋律上、節奏上改革創新。如幫腔形式,可以吸收一些獨唱、重唱、合唱的手法,原單旋律可以適當增加一些多聲部,但必須有原旋律的風味,節奏上長短句風格不可寫成上下句體的板腔體。在和聲上必須盡量民族化,不要一味地追求豐厚的和聲和功能性,而要色彩性和功能性相結合。

練好內功,精致的藝術表達

中國藝術研究院戲曲研究所所長王馗認為,在戲曲文化的創造性轉化和創新性發展中,任何一個劇種或聲腔都是獨特的文化資源,不應只看到戲曲的共同特性。在戲曲走出去的過程中尤其如此,高腔越是能夠呈現出文化遺產的多樣性,則其為人類認可和共享的可能性越大。“在這個過程中,我們要有更加自信的文化品格,不僅是跟中國其他戲劇劇種和聲腔的對話,還要與世界上很多其他劇種對話,要能準確表達我們的文化個性。任何時候都不能忘記我們的藝術本體在哪里。傳統戲沉淀了世代藝術家的表演精髓,我們要把傳統延續好,把傳統戲演到極致,做到精致的藝術表達,這本身并不是一件容易的事。”他說。

“對于高腔這個古老戲曲聲腔而言,首先是要活下來,活好。現在戲曲發展的外部環境非常好,關鍵是院團本身要練好自身內力,不能沒有功夫、沒有絕活。要變外在強行輸血為內在自主造血,從而形成可持續發展的良性循環。”安徽省藝術研究院院長、研究員李春榮表示,擁有348個劇種的中國戲曲不應僅僅以數量取勝,而應瘦身,以質量取勝,以戲曲的藝術美取勝。發展良好,擁有深受廣大群眾喜愛的藝術大家、名家,擁有一批思想精深、藝術精湛、制作精良的經典名劇的劇種,要自覺承擔起傳承發展戲曲藝術的歷史責任。

“聲腔音樂在戲曲劇種中具有DNA特征,是劇種的身份密碼,聲腔音樂的發展、突破,對于聲腔劇種的建設和發展起著至關重要的作用。聲腔劇種的發展,聲腔要走出產生的畛域,除了繼承以往本劇種的傳統風格外,尤為重要的是有多方面新的創造、突破和發展。不斷地吸取新的藝術因子,捕捉先進文化前進的腳步,在劇目中洋溢出嶄新的時代氣息。”湖南省藝術研究院研究員鄒世毅認為,目前音樂理論上對聲腔音樂在戲曲劇種中的地位和作用認識不夠深入,今后在聲腔音樂創作實踐中,需要在聲腔音樂繼承的同時,作審慎而大膽的突破性發展,實現古為今用、洋為中用、橫向借鑒、綜合利用的創作格局。

面向未來,悉心培育市場

“要讓傳統戲曲煥發新時代光彩,培養青年觀眾是關乎根本的大事,只有留住觀眾,戲曲才有市場;只有培養了相對穩定、有一定規模的青年觀眾,戲曲才有傳續發展的空間。”江西藝術研究院院長、研究員盧川表示,作為培養青少年觀眾的有力措施,“戲曲進校園”在不斷推進的過程中,有三個方面需要加以重視,一是劇目選擇,二是教材編寫,三是演出質量。

“各演出機構到校園演出,一定要拿出自家最好的陣容,抖擻精神,奉獻最精彩的演出給孩子,也是我們未來的戲迷、觀眾。因為孩子如果看到一場不好看的戲,也許就徹底地離開劇場不會再去看戲了。這一點是檢驗我們劇團專業精神的試金石,那種只重視比賽、評獎演出,不愿意送好戲進校園的劇團,不是好劇團。”他說。

江西省藝術研究院原院長、研究員蘇子裕認為,針對當下高腔戲曲低迷的局面,應“兩頭抓”,把大、小演出都抓起來。“大,就是指大舞臺、大戲;小,就是指小舞臺、小戲。歷史上高腔大戲多用于迎神賽會、婚喪祭禮、集市貿易等民間集會,但青陽腔又有專門清唱的圍鼓堂子,專唱折子戲,不化裝,人們自娛自樂。所以青陽腔又有清戲之稱。長江流域自四川、湖北、湖南、江西、安徽、乃至河南都有清戲。這種戲曲清唱,會產生許多戲曲票友,對戲曲的生存和發展具有重要作用。”他說。

他建議,有專業劇團的,應不斷恢復和推出傳統經典劇目的演出,使觀眾對高腔戲曲藝術有較多的了解,引起看戲的興趣、欲望、這是增強高腔戲曲文化自信的必要手段。為數不多的民間戲班,它們的生存和發展有許多困難,更是要大力扶植,尤其是要為他們提供更多的演出機會。要搞會演,民間戲班作興“斗臺”,只要引導得力,是可以取得良好效果的。(記者 翟群)

- 標簽:

- 編輯:李娜

- 相關文章