蕭晴:寄身學海為知音

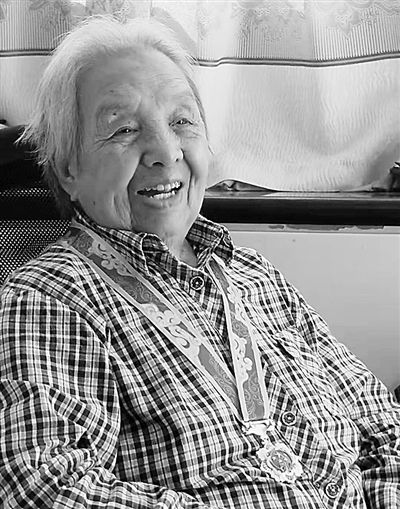

蕭晴 肖興攝

今年100歲的她,是京劇大師程硯秋的知音,也是程硯秋唱腔記錄、整理、研究的“第一人”。她把畢生精力都用在了記錄、整理、研究程硯秋的唱腔藝術上,是運用中西音樂理論結合的方法研究戲曲音樂的先行者。

“譙樓上二更鼓聲聲送聽,父子們去采藥未見回程。對孤燈思遠道心神不定,不知他在荒山何處安身……”北京郊外老年公寓蕭晴的寓所里,唱機中程硯秋的唱腔時隱時現,不大的房間中觸手可及的位置都整齊地堆放著書,最引人注目的是那厚厚的《中國大百科全書戲曲卷》。

正伏案整理自己學術文集的蕭晴,恬靜而又優雅,午后的陽光透過玻璃窗灑在她的銀發上。一個多月前,文化和旅游部部長雒樹剛與中國藝術研究院院長韓子勇剛來看望過她,為她送來“慶祝中華人民共和國成立70周年紀念章”。

出生于1919年的蕭晴,早年學習西洋唱法,后任教于中央戲劇學院。1953年追隨戲曲理論家張庚調入中國戲曲研究院,開始從事戲曲音樂的研究工作。作為老一代戲曲音樂理論家,她傾盡心血記錄整理研究程硯秋的唱腔藝術,是運用中西音樂理論結合的方法研究戲曲音樂的先行者。

談起如何走上了音樂之路,蕭晴的臉上泛出了童真般的笑容:“我從小就喜歡唱,喜歡跳,是在歌唱的世界里長大的。一次學校開演藝會,我參加了《葡萄仙子》的演出,還飾演了里面的那個男孩呢。”蕭晴一邊說著,一邊做著各種手勢,無論如何都看不出已是百歲高齡。“學校舉行爬桿運動,我第一個爬上去,他們就稱我為‘猴子王’”,說到這里,蕭晴得意地發出爽朗的笑聲。

蕭晴是業界公認的研究程硯秋與程派唱腔的專家。她說:“京劇曾出現過很多藝術流派。其中絕大部分是以唱腔和演唱上的獨具一格,被群眾公認稱之為‘派’的。但以‘腔’字標派或在稱派的同時,也廣泛地被稱之為‘某腔’的,實不多見,最常見的大概只有生行中的‘譚腔’及旦行中的‘程腔’。”

與程硯秋第一次見面的情景,蕭晴記憶猶新。1955年5月的一天,風和日暖,柳絮飄飛。一輛黑色小轎車駛入位于地安門的中國戲曲研究院,車子里坐著的正是京劇藝術大師程硯秋。對于蕭晴而言,程硯秋既熟悉又陌生。熟悉是因為在此之前,她已經將能夠找到的程硯秋的唱片聽了個遍。陌生是因為在唱片之外,她與這位藝術大師素未謀面。車子剛停穩,等候多時的蕭晴與舒模(編者注:作曲家,曾任中國戲曲研究院藝術研究室主任)疾步迎上,陪同程硯秋進入簡陋的辦公室。此后,對程硯秋唱腔的記錄整理便成為蕭晴工作的重要內容。辦公室內,程硯秋的講述非常生動,講到關鍵處,他都會輕聲唱上幾段。正是在這種近距離的接觸中,程派低回委婉的聲腔一次又一次震撼著蕭晴的內心。很多年后,蕭晴談及此事,依然掩飾不住內心的激動:“聽了程先生的演唱,我第一次覺得中國怎么還有這么好聽的聲音。”

在蕭晴的眼里,程硯秋雖是一位在舞臺上熠熠生輝的藝術家,但為人處世卻十分低調隨和。一次,程硯秋請大家去家里做客,晚飯每人一碗炸醬面。飯后,程硯秋陪大家在院子里散步。院子里一樹的柿子引起了蕭晴的好奇,她驚嘆道:“從沒見過這么大的柿子!”話音剛落,程硯秋便伸手折下三四個柿子遞給她。驚喜之余,蕭晴拿也不是,不拿也不是。最后,她還是收下了,但放在辦公室很長時間舍不得吃。

上個世紀50年代,由于錄音技術和設備的局限,音樂記譜工作異常困難。為了及時記錄程硯秋的演出,蕭晴常常秉燭達旦地工作。每次記錄完畢,她都要先交給程硯秋審定。看著一行行密密麻麻的音符,程硯秋說:“真是辛苦你了,可惜我看不懂樂譜,有時間你就教教我識譜吧。”蕭晴知道,程硯秋既要演出,還要教學、創腔、出席各種會議。為了不讓他分心,蕭晴語氣堅定地說:“您的工作已經非常忙了,記譜的事情就交給我吧。您創一出,我記一出,只要您一直唱戲,我就一直跟著您記!”為了這句承諾,她將畢生精力用在了對程硯秋唱腔的記錄和研究中,先后出版《荒山淚》全劇曲譜、《程硯秋唱腔選集》《程硯秋的演唱藝術特色及成就》《程腔的藝術本質》及《程硯秋傳略》等一系列音樂曲譜與研究著述。這些成果成為研究程派唱腔的重要文獻,也構成了前海學派學術成果的重要組成部分。

對于程硯秋獨特的嗓音條件和發聲方法,當時社會上有一部分觀眾難以接受。甚至一段時間里,有人稱程硯秋的聲音為“鬼音”。對此,蕭晴有自己的看法。“我查遍了中外所有的聲樂資料,都沒有發現對聲音有所謂‘鬼音’的命名。我想這是因為程先生的唱腔如泣如訴,行腔中經常會有氣若游絲、聲音馬上斷掉了的感覺,然后又突然響亮開闊起來。這種聲音感覺猶如古詩里描寫的‘柳暗花明’的境界,真是妙不可言、回味無窮。”蕭晴的專業解釋,獲得了業界廣泛認同。有關“鬼音”的說法逐漸銷聲匿跡。隨著研究的逐步深入,蕭晴總結出程腔“聲、情、永、美”四大美學特征,但她卻始終謙虛地說:“這是程先生對自己演唱藝術的基本要求,并非我的功勞。”

1958年春節后,一次與文學評論家馮牧共進午餐時,程硯秋感慨地說:“對于演員來說,掌聲易得,知音難求。”而蕭晴正是他的知音。十幾天后,年僅54歲的程硯秋因突發心梗,京劇界的一顆巨星轟然隕落。

“在我們倆接觸的三年多時間里,程先生一個禮拜要跟我談三次,每次談兩個鐘頭。他是我的開蒙師傅,如果說我對京劇稍稍懂一點的話,實際上是程先生對我的幫助與啟發。”說到這里,蕭晴調大了唱機的音量,程硯秋那充滿藝術魅力的唱腔充盈著整個房間:“譙樓上二更鼓聲聲送聽……”(作者:孔培培,系中國藝術研究院戲曲研究所副所長)

- 標簽:

- 編輯:李娜

- 相關文章