陳凱歌《一堂好課》創作心聲:電影應該有志向、有情感

文藝是時代前進的號角,最能代表一個時代的風貌,最能引領一個時代的風氣。讓文藝之花為時代和人民綻放,是每一個文藝工作者的使命與責任。這個課題看似高深,但它就生動地體現在一部部作品、一幕幕影像、一個個人物之中。

今年國慶期間,電影《我和我的祖國》用七個故事串聯了共和國70年歷程中七個“全民記憶,迎頭相撞”的歷史瞬間。它的巨大成功讓我們看到,電影不僅僅是一種藝術表達,更能為時代畫像和鑄魂。

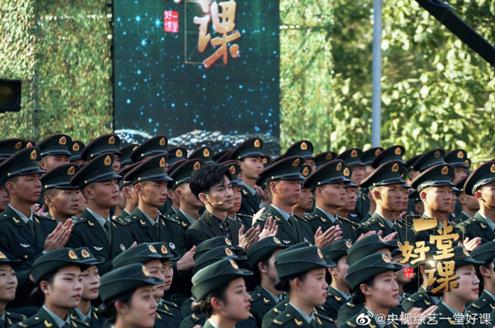

12月1日,中央廣播電視總臺央視綜藝頻道和喜馬拉雅聯合出品的《一堂好課》第三期,走進彰顯中國時代風采的中國人民解放軍儀仗大隊。“好課班主任”康輝、“課代表”陳曉陪伴同學們一起聆聽了由著名導演陳凱歌帶來的“時代影像課”。

課堂上,陳凱歌導演以《黃土地》《大閱兵》《梅蘭芳》三部代表作為例,剖白融于作品的源于中國人民的土地情愫、集體精神和文化追求,“電影中應當有志向,有情感。真正好的作品,都是在反映我們所生活的時代,在這一點上,我覺得我們可以驕傲地說,中國電影反映著中國的變化。”

變成電影導演后,才明白當工農兵的十年給了自己多少東西

作為中國大陸第五代導演的領軍人物,中國第一位獲得戛納金棕櫚大獎的導演,陳凱歌從業近四十年來執導了十七部電影。他以深厚的文化底蘊和扎實的藝術功力,創造了獨特的帶有陳氏烙印的電影風格。

“任何一種影像方式,它都是直接或者間接地折射著這個時代的”,課堂上,陳凱歌從親身經歷出發,講述自己的成長,和電影的緣起,以及他和作品有著怎樣的精神聯系。

和中國人民解放軍儀仗大隊的戰士們一樣,陳凱歌在青少年時代也曾當過軍人,“我做戰士做了五年。在那之前,我在西南邊疆一個農場里頭做農工,其實就是一個農民。退伍之后回到北京,我又做了三年的工人,所以工、農、兵我都做過了。整整十年的時間,很多的磨難,很多的奮斗,很多的夢想,也有很多的痛苦。只有當我變成電影導演之后,我才明白這十年給了我多少東西,它給了我對人民的情感。”

1978年,陳凱歌考入北京電影學院導演系。之后不久,他拍攝了處女作《黃土地》。當和合作者第一次踏上陜北高原雄渾的土地,眼望黃河浩蕩,山丘縱橫,陳凱歌落淚了,“在我拍攝這部影片的八十年代,正是改革開放的初期,世代為農的人們開始離開土地,渴望開創新的生活。《黃土地》就寫出了代表了求變的渴望,但變不等于我們喪失了對土地的感情。”

1984年,新中國成立35周年之際,我國隆重舉行了改革開放之后的首次閱兵活動。出于對部隊的情感,陳凱歌產生了創作的沖動。題材確定后,他和主創團隊專門去閱兵村實地觀察、參閱官兵的生活訓練情況,被震撼到“目瞪口呆”——352人的方隊整齊劃一地正步行進在機場的跑道上,方隊上空有一朵云,“這就是空氣中的微塵聚合起來在戰士的頭頂形成了云朵。他們的雙腳要以什么樣的力量去撞擊地面,才會看到這樣的云朵?中華兒女的腳步震天動地,表達了堅強的意志和決心。”最炎熱的季節,陳凱歌和戰士們在空降兵基地拍攝了兩個多月,和他們汗灑在一塊兒,淚流在一塊兒,最終完成了《大閱兵》。

情感的積淀,生活的閱歷,讓陳凱歌總是感覺想要表達。如果說《黃土地》講的是人和土地的關系,《大閱兵》講的是人和集體的關系,2008年上映的電影《梅蘭芳》講的則是人和文化的關系。

在《梅蘭芳》這部作品中,陳凱歌將筆墨著眼于梅蘭芳如何克服求新求變的恐懼、如何挑戰走向世界的未知,如何在面對日本人時蓄胡明志,英勇不屈。陳凱歌提到:“影片中說‘輸不丟人 怕才丟人’,我想我們在現實生活中間都會遇到‘怕’的情況。在一個新的時代,我們受人欺侮的歷史永遠過去了,但是我們中國的文化一直激勵著我們向前走,不退縮,不落后,這就是克服我們內心恐懼的意義。”

中國的電影反映著中國的變化,它不斷通過影像告訴人們,一個新的時代開始了。時代可以變,但是中國人民繼續書寫歷史的愿望一直都在。

將來有機會再拍《大閱兵》,因為我們有天底下最了不起的戰士

《一堂好課》本次的課堂,設在了中國人民解放軍儀仗大隊。“好課班主任”康輝說,因為在這里可以最為直觀地感受本次課堂的關鍵詞“時代”:“儀仗大隊的戰士們,你們有沒有認真地看過自己的面孔呢?我認真地看過你們,很多中國人都認真地看過你們。特別是新中國成立七十周年大閱兵的時候,當你們正步鏗鏘地走過天安門廣場的時候,我們看到的你們的面孔,就是這個時代的中國。”

今年在獻禮劇中出演過新時代坦克兵的陳曉,擔綱本次時代影像課的“課代表”。今年國慶大閱兵的場景讓他熱血沸騰:“屏幕里邊傳達給我的就是兩個字:力量。這種力量感讓我覺得很有底氣,讓我覺得我自己作為一個中國人特別驕傲,能夠感受到我們現在國家的強大。”在課間討論環節,陳曉特別以分享會的方式,通過一部電子相冊,帶領大家走進中國人民解放軍儀仗大隊背后的故事。

一位叫宮光的戰士,介紹了今年9月29日執行授勛任務時拍攝的一張照片。作為臺階禮兵,他展示的是舉槍禮,因為參與授勛的老將軍年事已高,行動不便,任務時間無法估計,他們在練習的時候最長舉到七十分鐘,下來之后吃飯胳膊都抬不起來,正式執行任務的時候實際僅用了十分鐘,“作為我們儀仗兵,只要任務能夠圓滿地完成,背后付出再多的努力都是值得的。”

一位叫王歆晗的女兵,現身了今年國慶大閱兵的方陣。有一次訓練,她因為穿著新鞋上場,腳上磨出血泡,有的血泡直接爛在了鞋里,但是能夠走向閱兵場成為儀仗兵,是她認為“在最美的青春里做出的最光榮的事”。

一位叫房鵬帥的士兵,曾于2017年3月赴韓參加烈士遺骸交接儀式。當時受領任務后他們從嚴、從難訓練,實際的棺槨重量約為三十斤左右,訓練重量達到五十斤,他們咬牙堅持沒,有一個人說放棄。他說,遠赴他國既是為了展示大國儀仗,更是為了接回在他鄉沉睡多年的烈士,所有戰友充滿干勁。

還有一位叫郭晗的女兵,2015年參加過俄羅斯軍樂節,這也是我國女兵第一次以這樣的形式走出國門展示中國形象,“當你在異國他鄉,聽到有中國觀眾大聲地喊‘中國最棒’的時候,使命感和榮譽感油然而生。而且現在每當聽到國歌的時候,每聽一次,就更加堅定一次我內心的信仰!”

無論是35年前的電影《大閱兵》,還是《我和我的祖國》中的《歸航》,那些電影作品中的戰士形象,都對現實生活進行著生動的映照和強烈的關聯。陳凱歌在課堂上動情道:“我對在座的軍人朋友們充滿了欽佩之心。我自己感覺到,將來我們有機會再繼續拍《大閱兵》,我們有更好的武器裝備,更先進的軍事設施,但是更重要的是,我們有天底下最了不起的戰士。”

陳凱歌是一直相信前面有光的人。《一堂好課》從始至終,他眼神清澈,飽含熱忱,如康輝所說,那是時代影像的記錄者和描摹者的眼睛,“而透過這樣的一雙眼睛,我們看到的那些時代影像當中的人,都不是被時代被動地裹挾著,而是一直努力地在向前走,甚至在某些時刻去執拗地抗爭,要在時代當中留下人的印記。”

- 標簽:

- 編輯:李娜

- 相關文章