生理疾病指疾病的誘因概念

上篇拙文()對美國新冠疫情應對失準現象的討論,涉及發達國家有關疾病轉型理論的長期爭論

上篇拙文()對美國新冠疫情應對失準現象的討論,涉及發達國家有關疾病轉型理論的長期爭論。進入近現代以后世界各地傳染病流行先后不同程度下降,上世紀60-70年代美歐公共衛生領域形成一種主流觀點,預言人類將告別歷史上長期肆虐的傳染病危害,疾病基本形態將轉變為與年齡及個人行為關系密切的各種“退行性”慢性疾病。這種觀點及其理論化表述,對發達國家及國際機構相關政策制定一度產生廣泛影響,再加上傳染病階段性退潮背景下美歐幾代人沒有應對大規模急性傳染病經歷,使得各方面對新發傳染病潛在風險掉以輕心。這方面認知偏頗與西方社會深層結構問題相互交織,導致美國這次疫情應對捉襟見肘、進退失據,對其長期以來在公共衛生領域傳統優勢地位構成嚴重挑戰。

美國北卡羅來納大學教堂山分校流行病學教授阿卜杜勒奧姆蘭(Abdel R. Omran)1971年發表題為《疾病轉型:一個人口變遷的流行病理論》論文,被看作對傳染病退潮論提供了最具代表性的理論背書疾病的誘因概念。該論文概括近現代疾病形態轉變階段性特征,并由此解釋死亡率和人口轉型規律,多方面創新內容具有認識啟發性和學術價值,然而基于人類疾病一段時期特征性表現,得出傳染病消退和趨于式微的重大判斷,從一開始就受到質疑并引發長期爭論。鑒于當代各種新發傳染病趨于活躍現象,特別是這次新冠疫情造成全球范圍百年未遇傳染病疫情危機,有必要回溯疾病轉型理論爭議這段公案。

命題一:“疾病轉型理論建立在死亡率是人口動態演變的根本變量的重要假設基礎上(733頁)。”開宗明義表示從死亡率入手考察近現代過程中人口演變動態特征,并由此為分析疾病轉型規律與搭建其理論架構做鋪墊。

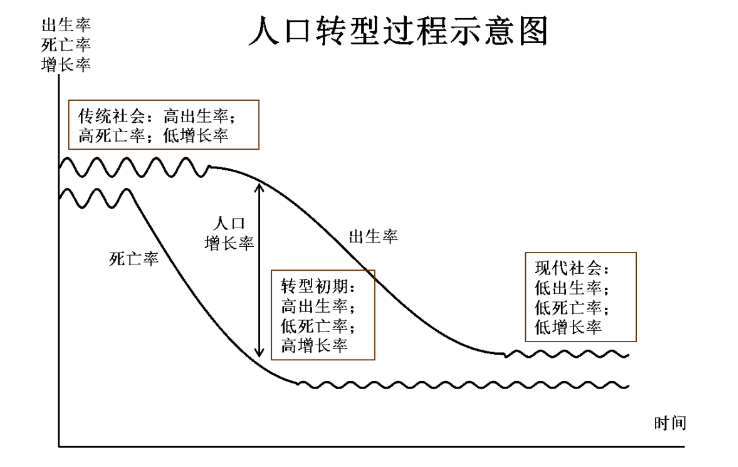

過去兩個多世紀的世界近現代時期,很多國家人口增長和結構不同程度出現這樣的形態演變:人口死亡率較早下降,一段時間后人口出生率隨之下降,由此從人口高出生率、高死亡率、低增長率(所謂“兩高一低”)的前現代人口模式,轉變為現代社會的低出生率、低死亡率、低增長率(“三低”)模式。在大學修讀人口學或發展經濟學課程的同學可能熟悉的下面圖形,對這個轉型過程提供了一個示意性描述。

一是死亡率轉變較早:從人口演變基本變量歷史轉變順序看,近現代人口轉型往往以死亡率下降為先導,一段時期后出生率才下降。

二是死亡率變動極值更大:受制于受孕率、女性生育期存活率、婚姻和避孕情況等,人口出生率波動范圍較有限,從經驗看最大值可能在千分之60-65;然而死亡率受到疫情、饑荒和戰爭等因素影響,其上限水平都要比出生率高出得多(奧姆蘭,1983, p. 305)。

第三點可能更為微妙和要緊:強調死亡率重要性便于合乎邏輯地考察流行病轉型對死亡率影響疾病的誘因概念,并由此直奔建構疾病轉型理論的主題。

命題二:“在轉型期間發生死亡率和疾病形態的長期轉變,死亡率和死亡的基本根源及首要成因,從傳染病大流行轉變為退行性和人為疾病。”這是全篇要旨所在。諸多國家近現代化時經歷死亡率下降和疾病形態變化的經驗事實在學界應早已廣為人知,奧姆蘭論文創意在于提出一個流行病階段性演變和趨勢的敘事,并結合相關領域研究成果從社會經濟環境、普通人生活條件、醫學技術和公共衛生體制政策等方面加以解釋,從而使上述過程具有合規律性質。在奧姆蘭論文中生理疾病指,這個故事歸結為疾病轉型三階段論。

第一階段是“瘟疫和饑饉時代(the age of pestilence and famine)”。這個階段對應于前近代的漫長歷史時期,特點是死亡率高位波動排除持續人口增長;人口平均壽命低下并有較大差異,在20-40歲之間變動(737頁)。死亡主要原因歸結為流行病、饑荒和戰爭,即馬爾薩斯人口理論的所謂積極平衡因素。例如依據Graunt 1939年的研究,17世紀中葉倫敦死亡人口的四分之三死因歸結于傳染病、營養不良和分娩難產等,近現代后成為健康最大殺手的疾病元兇心血管疾病和癌癥僅占死亡原因百分之六(738頁)。

第二階段是傳染病“大流行退潮時代(the age of receding pandemics)”,特征是死亡率累進式下降,伴隨疾病流行達到峰值后頻率下降并趨于消失。人口預期壽命從30歲穩定上升到50歲。人口持續增長并開始呈現指數曲線頁)。

第三階段是“退行性和人為疾病時代(the age of degenerative and man-made diseases)”,對應死亡率持續下降并最終穩定在較低水平。平均壽命逐步上升到超過50歲。這個階段生育能力成為制約人口增長的關鍵因素(738頁)。論文引用聯合國相關數據,顯示“隨著人均壽命延長,傳染病累進性下降與退行性疾病同時增長(738頁)”。數據還顯示“截止20世紀20年代,英格蘭和威爾士傳染病(包括肺結核和腹瀉)穩定下降和癌癥及心血管病溫和增加(738頁)”“一戰以后,傳染病下降和退行性疾病增加更加明顯,1945年以后心血管疾病增加尤其引人注目(738頁)”。上述傳染病與退行性疾病消長態勢,在日本、智利、斯里蘭卡等國也有不同程度和形式的表現(738-79頁)。

命題四:進一步強調疾病形態變化與近現代化過程伴隨的社會經濟轉型密切關聯。為此分析死亡率降低對人口增長的直接和間接作用,特別考察嬰兒死亡率下降對出生率三重影響:生物生理因素、社會經濟因素和心理或情緒因素影響。所謂心理情緒作用包括嬰兒和幼孩存活率上升改變個人多子多福理念及社會高生育率,自我約束家庭規模的意愿上升,嬰兒死亡率走低減少了父母多胎生育以對沖高嬰兒死亡率的動機,對保護、照顧和教育孩子需投入精力和情緒代價得到較多重視等等(749頁)。上述有關生育選擇行為分析,與上世紀60年代出現的有關生育率微觀經濟學分析文獻思路有某種類似之處。

命題五:根據不同區域和國家具體情況把疾病轉型分為三種類型:“經典或西方模型(the classic or western model)”“加速模型(the accelerated model)”和“當代或延遲模型(the contemporary or delayed model)”(753頁)。類型劃分對闡述疾病轉型理論有特殊意義。理論建構重視邏輯抽象嚴謹性以及假說命題簡約性,然而不同國家地區歷史演進過程具有多樣性與豐富性,分類研究能在二者間求得必要折中調和,也便于回應相關競爭性理論學說從實踐經驗角度可能提出的質疑。另外,通過分類處理賦予特定理論架構適當解釋彈性,也有助于將抽象理論內容應用于不同現實場景從而發揮潛在政策功能。

在上述類型學語境下,歐美主要國家在近代化時期人口演變,完成了從高死亡率(千分之三十以上)加高出生率(千分之四十以上)到低死亡率(千分之十以下)加低出生率(千分之二十以下)轉型。此前以近代瘟疫和饑荒階段為背景,十八世紀后期開始這些國家死亡率先后開始緩慢而不穩定的下降過程,到19世紀末和世紀之交快速下降并伴隨出生率下降。工業后社會經濟發展和生活條件改善,是早期死亡率下降的基本決定因素;19世紀后期開始衛生和20世紀醫療及公共衛生進步加強了這一進程。到20世紀二三十年代生理疾病指,退行性和人為性疾病取代感染成為致病率和致死率首要原因。這些國家經歷疾病三階段及人口演變與理論概括的標準形態對象較為一致,所以稱作“經典”模型。

加速模型在日本表現得最為典型,東歐國家和前蘇聯也屬此類。瘟疫和饑荒期死亡率波動及后續傳染病流行退潮都與經典模型類似,區別在于死亡率從早先高位下降到千分之十以下所需要時間比經典模型快得多,后續轉移到退行和人為疾病階段速度也更快。屬于這類模型國家的特點生理疾病指,在于近代化進程推進緩慢,疾病、死亡率與人口轉型啟動較為退后,并受到20世紀衛生、醫學進步及社會經濟條件改善因素影響推進更快。

最后,當代或推遲的疾病轉型模型,對應大多數發展中國家更為晚近并尚未完成的轉型。其中很多國家死亡率從19和20世紀之交開始緩慢與不平穩下降,二戰以后得益于進口和國際援助項目支持的公共衛生措施,死亡率快速下降并伴隨人口快速增長。這類國家常見困難在于,外部援助項目雖人為拉低了死亡率,然而人口出生率仍居高不下,導致人口增長過快與難以完成轉型疾病的誘因概念,于是又需設計和實施人口控制項目。這些國家無疑分享到婦女和孩童存活率上升的利益,然而大多數情況下嬰兒和孩童期死亡率仍然過高,育齡女性在相同年齡段死亡率仍高于男性。奧姆蘭認為,大部分亞非拉國家適用這類模型,然而由于存在內部重要差異需針對生育率以及社會經濟條件相應構建國別次生模型(754頁)。

從經濟學角度分析,或能將第三類國家困難看得更為透徹。人口規律取決于生產方式與經濟規律,第三種類型本質是經濟發展和現代化受阻問題,超出疾病與人口關系范疇。依據對生育行為的現代微觀經濟學分析,經濟發展收入水平提高后,父母更加重視子女成長質量而不是簡單基于多子多福傳統觀念一味追求多要孩子,另外撫養孩子預期成本與收益之差與經濟發展水平存在反向關系,由此決定一國經濟發展和城市化會內生出抑制生育率增長的規律作用,構成現代社會人口“三低”特點的關鍵成因之一。通過國際援助引入現代醫學干預手段確能在短期降低人口死亡率,然而如果本國經濟難以起飛和持續發展完成現代化轉型,人口出生率遠遠高于死亡率比如導致所謂“人口爆炸”問題疾病的誘因概念。上世紀70年代國際社會就認識到“經濟發展是最好的避孕藥”,然而由于妨礙經濟發展的現實原因難以很快消除,仍需通過各種生育干預手段控制人口增長,以求得人口與經濟之間平衡。過去幾十年包括中國在內一批新興國家不同程度解決了上述問題,然而持續完口轉型仍是很多發展中國家面臨的現實困境。

1971年以后,奧姆蘭教授繼續發表新作意在充實和完善其疾病轉型理論。如1977年發表論文,把疾病轉型理論專門運用于分析美國相關轉型經驗和數據。1983年論文從疾病轉型理論視角進一步研究解讀相關資料,提供對該理論的“初步更新”版生理疾病指。系統回溯可見,疾病轉型理論雖有多方面內容,然而其最有特色和原創性分析,集中體現為有關近現代人類疾病轉型過程的一反一正、二位一體論斷:反論大意表示歷史上為害肆虐的各種傳染病,隨著社會經濟發展和醫學科技以及公共衛生干預能力提升疾病的誘因概念,將逐步“消退”衰減以至趨于消亡;正題則強調隨著人口增長及其結構變化,人為性、“退行性”、慢性疾病的發病率將持續增長,成為威脅人類生命和健康的的基本殺手。

在兩個核心觀點中,退行性慢性病上升展望得到經驗證據支持,并且與人均壽命大幅上升及方面情況具有邏輯一致性,因而在基本判斷層面被廣泛接受因而波瀾不驚。傳染病趨于消失的推測判斷引發反饋則截然不同:雖然一段時期傳統傳染病確實不同程度得到控制,個別傳染病如天花通過國際努力得以消滅,然而主張傳染病式微論觀點從一開始就引發質疑,并發展為此后延續幾十年的學術爭論。反思有關疾病轉型理論的持續爭論,對觀察當代流行病演變大勢提供了一個切入點,也為從更長時間窗口認識當下新冠疫情提供了一個有益視角。

盧鋒,北大國發院金光講席教授,對人民幣匯率、國際收支失衡、資本回報率、產能過剩、就業轉型、糧食安全等問題進行過專題研究,在國內外學術雜志發表幾十篇論文。

北大國發院EMBA創辦于2000年,是中國最早開設EMBA教育的項目之一。20年的積淀,以經濟學與管理學為兩翼,以國家高端智庫的學術智慧,幫助企業家了解中國及全球經濟發展的趨勢和規律,提高應對商業、政策、社會環境變化的能力,精準把握商業機會、促進社會進步;扎根中國現實,矚目全球變局;企業家與大師一起看勢尋道,用學識、能力、責任和擔當為自我賦能,為社會貢獻。

北大國發院是國家重要智庫,重量級智囊人物云集,在高校智庫中遙遙領先。智庫中的EMBA先見國家發展之勢,先諳產業變遷之律。

林毅夫、周其仁、張維迎、姚洋、黃益平、陳春花、楊壯、胡大源、張黎、馬浩、宮玉振等,與大師同行,時不我待。

北大國發院于2000年開辦首期EMBA,特色課程二十年與時俱進。EMBA課程以系統知識、文化積淀、前瞻判斷、創新技術、全球視野為體系疾病的誘因概念,形成了內省、遠見、創新、團隊、行動五大模塊。

北大國發院坐擁朗潤園和承澤園,雙園同為百年皇家園林,見證了北京大學從誕生到推動國家進步的歷程,與未名湖、博雅塔并列為北大地標。

- 標簽:疾病進程模型

- 編輯:王瑾

- 相關文章

-

心理疾病名詞解釋疾病分類人類十大常見疾病病因與條件的區別

像徐武這樣“不該收治被收治”的案例屢見不鮮,財新網統計了近年來被媒體披露的多起正常人被非法收治至精神病院的案例疾病分類…

-

女性生殖相關疾病心理學注意的例子心身疾病的名詞解釋失眠都是生理障礙嗎

剛過去的10月10日,是“世界精神衛生日”

- 生理性什么意思生理健康是什么意思2023年8月6日

- 十大常見心理疾病什么是生理疾病常見疾病知識大全

- 心理障礙怎么克服常見心理疾病有哪些-常見疾病有哪些

- 身理健康心理疾病造成的危害2023年8月6日

- 常見疾病知識大全生理健康包括哪些