90后制陶傳承人康曉剛——用指尖傳承藝術(shù)

每日甘肅網(wǎng)·甘肅日報(bào)記者 白永萍

冬日的早晨,太陽柔和地照耀在大地上,秦安縣興國鎮(zhèn)康坡村籠罩在一片暖意融融的美好之中。康坡村陶藝扶貧車間的制陶室內(nèi),27歲的康曉剛正在案前低頭擺弄著,握著制陶工具的手在靈活地上下翻動(dòng),花瓶、茶具、雕塑品等在原本樸實(shí)無華的制陶土中漸漸成型。

康坡村陶藝扶貧車間陳列室。新甘肅·甘肅日報(bào)記者白永萍 攝

康曉剛是康坡村陶藝扶貧車間的負(fù)責(zé)人,第四代秦安陶器燒制技藝的傳承人,也是村里年齡最小的制陶人。康曉剛從小就看著爺爺、爸爸制陶,看在眼里,記在心里,漸漸地愛上了這一行,高中畢業(yè)時(shí),他已經(jīng)成為一名制陶能手。

在康坡村,制陶是祖?zhèn)鞯募妓嚕郧暗拇迕窬褪强恐铺震B(yǎng)家糊口,村里老一輩的人都會制陶。“爺爺最開始制陶的時(shí)候,以瓦盆、瓦罐為主,后來才開始復(fù)制大地灣彩陶,他老人家燒了一輩子陶,經(jīng)常和我們念叨,制陶是吃飯的手藝,不能丟。”康曉剛回憶道。

康曉剛和他制作的陶器。新甘肅·甘肅日報(bào)記者白永萍 攝

“大地灣遺址的彩陶是我們寶貴的文化遺產(chǎn),是我們的驕傲,我要通過自己的雙手讓更多的人認(rèn)識了解大地灣彩陶。”康曉剛說,感受著泥巴在手里不斷地變化,最終成為藝術(shù)品,是一個(gè)非常幸福的過程。

“制陶全憑手感,培養(yǎng)一個(gè)好的制陶師最少也要三年時(shí)間。”談起制陶,康曉剛年輕的臉上盡顯沉穩(wěn)老練。他說,小時(shí)候家里窮,跟著爺爺捏泥巴便是自己和哥哥最大的娛樂項(xiàng)目,不知不覺中,手感就這樣被培養(yǎng)起來了。

“去年,在天津市津南區(qū)咸水沽鎮(zhèn)的幫扶下,村里建了陶藝扶貧車間,不僅解決了陶制品的銷路問題,還激發(fā)了大家投身制陶的熱情。”康曉剛笑著說,隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展,很多陶器已經(jīng)被金屬器具取代,村里制陶的人也越來越少了,制陶技藝的傳承和發(fā)展面臨著嚴(yán)重挑戰(zhàn)。

對康曉剛來說,制陶已經(jīng)不是簡單的吃飯問題了,而是流淌在血液中的文化,一種需要傳承的文化。如何才能讓歷史悠久的制陶技藝傳承下去,讓更多的年輕人去了解和喜歡,是康曉剛時(shí)常思考的問題。

除了開辦陶藝扶貧車間鼓勵(lì)村民和游客參觀學(xué)習(xí)以外,康曉剛還積極創(chuàng)新,在秉承精湛技藝和傳統(tǒng)藝術(shù)品原汁原味的前提下,創(chuàng)作適合時(shí)代、適合大眾口味的陶器。

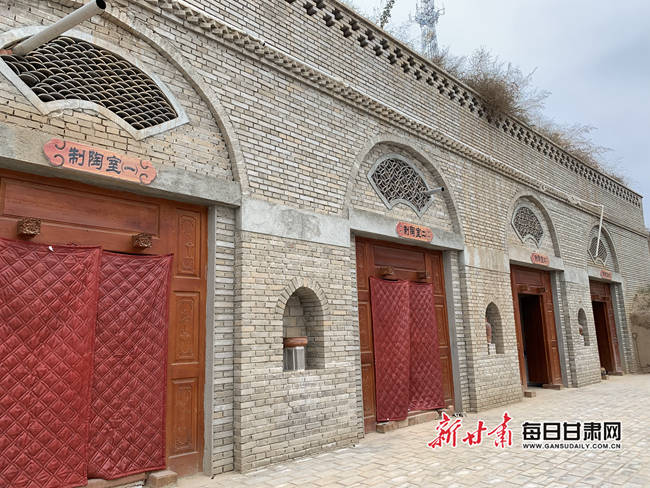

康坡村陶藝扶貧車間的制陶室。新甘肅·甘肅日報(bào)記者白永萍 攝

“制陶是個(gè)很漫長也很享受的過程,從最初的泥土勾兌、攪拌發(fā)酵、投入制作、晾曬彩繪到烈火灼燒,最后賦予它們更多功能和新的生命,這可能就是傳承的意義所在吧!”康曉剛說道。

- 標(biāo)簽:

- 編輯:李娜

- 相關(guān)文章