黃河甘肅段登上美國《國家地理》雜志的背后 王生暉:黃河流到哪里,我就拍到哪里

黃河甘肅段登上美國《國家地理》雜志的背后

王生暉:黃河流到哪里,我就拍到哪里

對話記者:蘭州晨報/掌上蘭州記者 王思璇

對話人物:白銀市特殊教育學校教師 王生暉

《黃河之歌》 王生暉 攝

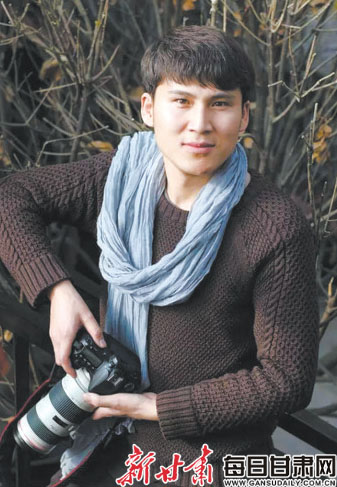

王生暉

2018年1月,他的專題攝影文章《甘肅白銀 難言的壯美,絲綢之路跨越黃河的美麗傳說》組照(21幅照片)第一次登上了美國《國家地理》。

2019年12月,他的專題攝影文章《黃河的精髓是什么?九曲黃河 甘肅印象》(23幅組照)第二次登上了美國《國家地理》,在國內外獲得了巨大的反響,幾百家媒體和網絡爭相轉載……

他就是白銀市特殊教育學校教師——33歲的攝影愛好者王生暉。12月10日,蘭州晨報/掌上蘭州記者聯系到了這名熱愛甘肅并致力于宣傳甘肅的攝影師,與他進行了一個多小時的對話。

記者:您主要的工作是什么?攝影是您的業余愛好嗎?

王生暉:平時我是一名一線特教教師,工作也很忙,每天面對著一群特殊的孩子,從事我們這個職業一定要有更多的耐心和愛心。工作十幾年來,我也是一直兢兢業業地完成自己的本職工作。先后被評為白銀市“十佳五四青年”、白銀市美德教師、白銀市“百名優秀知識分子”。節假日、業余時間,我又有另一個身份——一名攝影愛好者,十幾年來一直鐘情和癡迷于拍攝甘肅的山川大河。但我覺得,我更是一名宣傳工作者。

記者:您近年來主要拍攝了哪些作品?為何這樣鐘愛黃河呢?

王生暉:近年來,我攝制了大量反映甘肅風貌的巨幅長卷作品,首次發現、拍攝并推介了“絲路關隘急三彎”“絲路雄關烏蘭關”“水上丹霞小紅道”“哈思山丹霞”“野麻灘丹霞地貌”等著名景觀和著名景點。甘肅很大,文化底蘊深厚,自然風光很美。我認為宣傳甘肅,黃河是永恒的主題。加之我生在黃河邊,從小在黃河邊長大,對黃河有特殊的感情,我家就在甘肅黃河出口段的“九曲黃河”之畔。所以我先從拍黃河開始。抓住黃河,抓住絲綢之路經過甘肅,抓住黃河與絲綢之路交匯這個融合點,來宣傳甘肅的黃河文化、宣傳甘肅的絲路文明。

記者:講講您在拍攝黃河時候的一些難忘經歷吧。

王生暉:我跑遍了甘肅黃河段913公里的各個境段,黃河流到哪里,我就拍到哪里。從甘南瑪曲的采日瑪入口,一直拍到黃河靖遠大廟出口,決心要拍一部《大河上下》的系列片。回想下,拍攝甘肅千里黃河真不容易。在瑪曲縣無人區,車陷進泥坑里,在那兒被困3天;在絲路索橋古渡無人區迷失方向,被困在黃河峽谷里,手機沒有信號,在一個石洞里“住”了兩天,一個放羊人把我們領了出來。上哈思山拍丹霞地貌,從石山上滑下來,摔得頭破血流……

我記得拍黑山峽黃河大轉彎的時候,上一趟斷頭山,比登華山都難,主要是山很陡,沒有路,腳一踩空就會掉進黃河。有一次我們背著帳篷在斷頭山山頂住了3天,沒有等到有效光線,發誓再不上斷頭山了。但后來我上了10多次斷頭山,終于拍成功了黑山峽的急三彎,并讓急三彎兩次登上了《國家地理》。

記者:您心目中的甘肅黃河段是怎樣的呢?

王生暉:甘肅黃河段的每一個峽谷,每一個曲灣都在我的相機儲存卡內。可以說,甘肅黃河段是一條馳騁的龍,是一首流淌的詩,是一幅散發墨香的書法作品。對拍攝者而言,每一張照片都奔涌而來,踏歌而來,始終有一種音律感,舞美感和油畫質感。只有深愛甘肅,深愛黃河,才能將甘肅黃河這幅壯觀磅礴、氣勢恢弘的巨大山水畫攝進尺幅照片之中。

記者:您的寒暑假是不是都在四處拍攝呢?您覺得辛苦嗎?

王生暉:我是2006年接觸攝影的,我幾乎把寒暑假和所有的節假日,都用在宣傳甘肅、推介甘肅方面,所有業余時間都被無人機和快門鍵占去了。雖然累,但很有成就感。特別是在宣傳和推介甘肅的過程中,我的攝影作品在全國攝影大賽中多次獲獎。我也從一名攝影愛好者成長為中國攝影家協會會員,《國家地理》中文網等一些主流攝影媒體的簽約攝影師和合作攝影師。同時也兼任白銀市攝影家協會副主席,兩次獲得省委省政府授予的文藝最高獎“敦煌文藝獎”,這都是對我作品的肯定。

記者:談談您對攝影的理解吧。

王生暉:攝影是一門綜合藝術,攝影藝術既表象又達意。我在攝影創作中特別注重文學、繪畫語言在攝影藝術中的運用,注重主題和意境的創設,善于用詩歌音律化的攝影藝術語言駕馭和展現大場景,將詩情畫意融于攝影作品之中。

對拍攝大場景巨幅長卷作品而言,拍攝高度是最大的困難和問題,常常要攀登高峰,很辛苦。有了無人機,拍攝高度問題解決了,但畫質的問題,畫意和主題的創設問題經常困擾著我。攝影的高度,說到底是拍攝者思想和觀點的高度。攝影藝術創作中,不僅用鏡頭,更重要的是用思想和觀點,用情感的力量觸動快門,按動快門的瞬間,刻意追求意韻和神韻,所拍攝的作品才能直達讀者和觀者的心靈。

- 標簽:

- 編輯:李娜

- 相關文章